Comprendre la maladie de Parkinson

La maladie de Parkinson est une maladie dégénérative dont on ne connaît pas la cause avec précision.

Elle se caractérise par la perte progressive des neurones de la substance noire située en profondeur des hémisphères cérébraux, dans une région cérébrale regroupant les noyaux centraux.

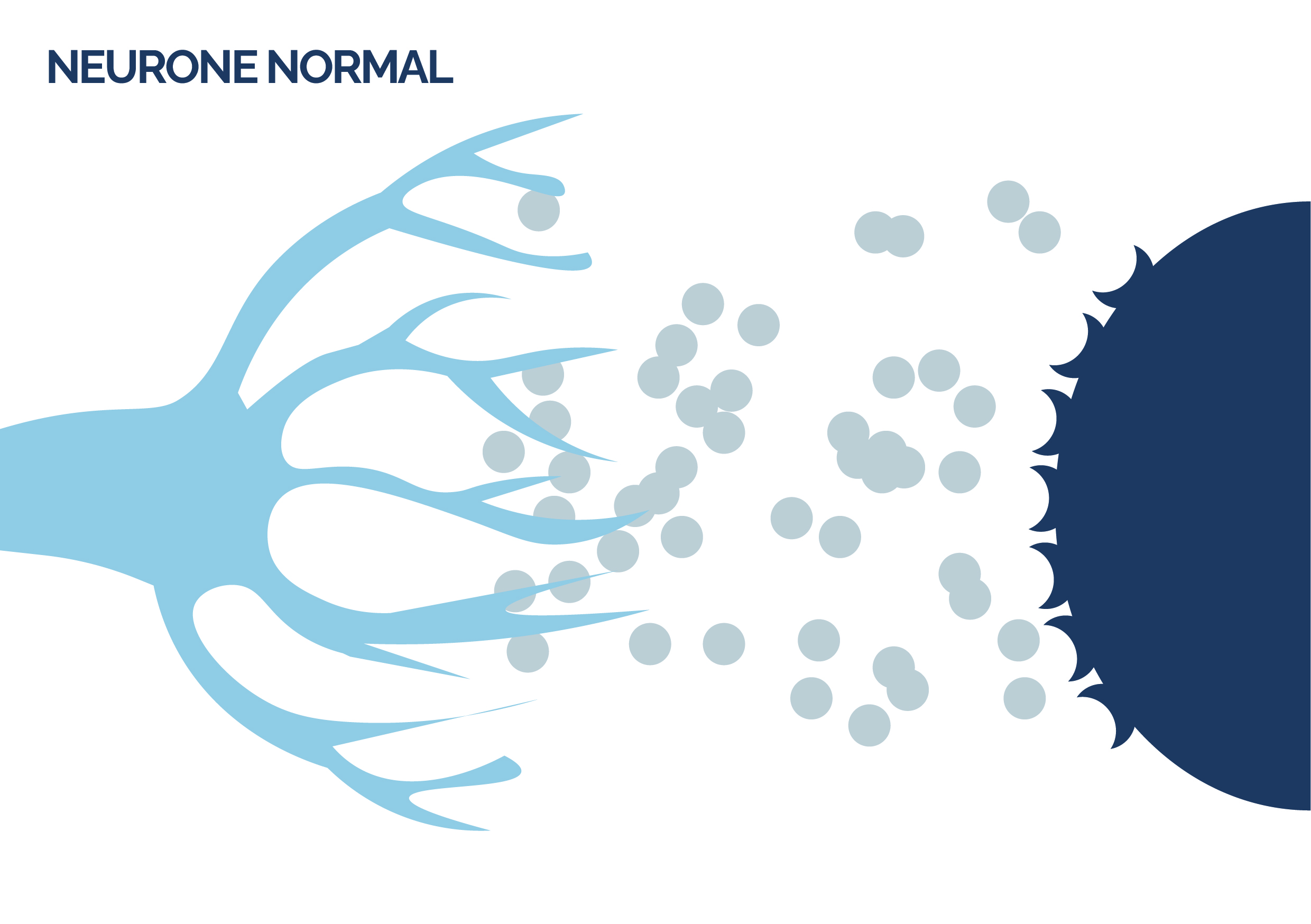

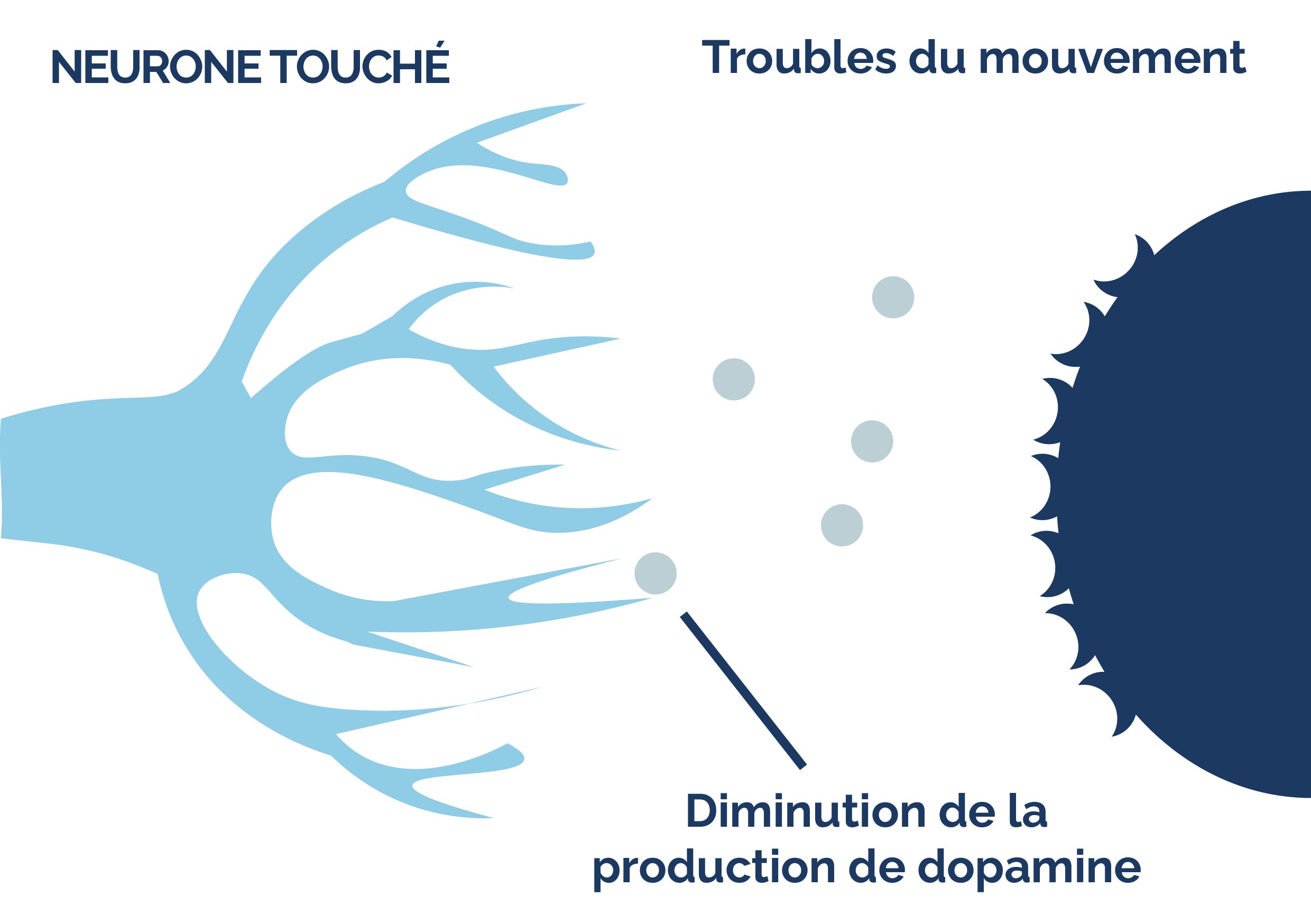

Les neurones de la substance noire produisent un neurotransmetteur, la dopamine, qui agit comme un agent chimique dans les circuits cérébraux qui contrôlent le mouvement.

Quels sont les principaux symptômes ?

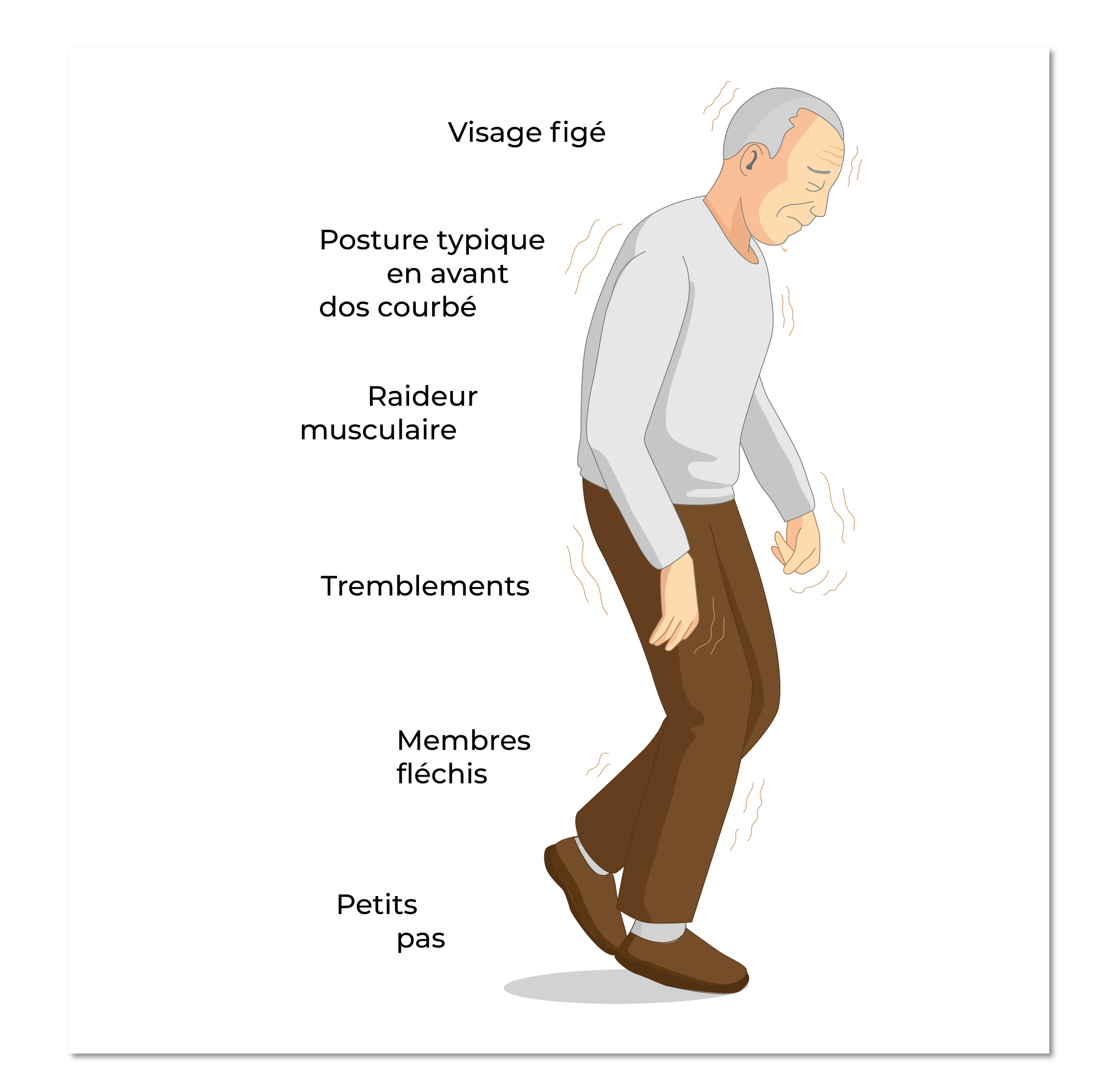

Les symptômes sont très variables d’un malade à l’autre, d’un moment à l’autre.

Symptômes moteurs :

- Les tremblements de repos,

- La lenteur des mouvements,

- La rigidité musculaire,

- Le visage figé, inexpressif.

Symptômes non moteurs :

- Fatigue excessive invalidante et

disproportionnée - Douleurs fréquentes devenant chroniques,

- Problèmes visuels, troubles de l’écriture,

- Troubles de la voix et de la parole,

- Perte des gestes automatiques,

- Problèmes digestifs, intestinaux, urinaires,

- Troubles du sommeil,

- Troubles psychologiques,

- Aberrations apparentes : les gestes simples consécutifs à un ordre cérébral sont possibles tant que les gestes complexes sont difficiles, voire impossibles,

- Pertes d’équilibre.

Traitement de la maladie de Parkinson

- Thérapies :

-

Traitement médicamenteux (pompe Apomorphine, pour agir sur la sécrétion de la Dopamine).

-

Neuro stimulation : stimulation cérébrale profonde.

-

- Les exigences du traitement :

- Respect strict des horaires de prise de médicaments

- La lune de miel en début de traitement peut durer jusqu’à 10 ans.

Traitements médicamenteux

Il existe plusieurs traitements médicamenteux aux modes d’action différents : il peut s’agir de molécules qui miment l’action de la dopamine en se fixant sur les récepteurs dopaminergiques, ou encore de molécules qui vont remplacer la dopamine manquante dans le cerveau.

Au stade où les traitements deviennent insuffisants ou inefficaces, l’option chirurgicale peut être envisagée (neurostimulation).

Il n’y a pas de traitement curatif.

Le traitement consiste donc à suppléer le manque de dopamine (destruction des neurones à dopamine) pour ainsi atténuer les malaises et les symptômes.

La neurostimulation

Chirurgie : neurostimulation (stimulation cérébrale profonde).

Aujourd’hui, d’autres thérapies sont en cours d’exploration par la recherche.

Cette forme de traitement, lourde pour le ou la patient(e), est réservée à des cas difficiles à traiter et se fait au cas par cas lorsque la personne est motivée.

Elle se pratique sous anesthésie générale ou locale, selon les équipes et les souhaits du ou de la patient(e). Deux petites électrodes sont plantées dans le sous-thalamus et sont ensuite reliées à une pile placée sous la peau.

Cette thérapie est adaptée aux patients présentant un bon état général.

La prise en charge multidisciplinaire.

Indispensable, elle associe différents acteurs autour du patient :

- Le médecin traitant qui coordonne les soins,

- Le neurologue, le kinésithérapeute, l’orthophoniste,

le psychothérapeute, - L’infirmière ou l’aide-soignant (si l’état du malade le requiert),

- L’assistante sociale ou le gestionnaire administratif,

- Tout autre professionnel spécialisé, en fonction des besoins du malade.

Seule une véritable coordination entre tous ces intervenants et une réelle concertation peuvent apporter les soins indispensables aux malades.

Les aidants

Il s’agit le plus souvent du conjoint…

- L’aidant a besoin d’un soutien psychologique pour lui et pour pouvoir aider le malade,

- Il doit se préserver et essayer de garder une vie aussi normale que possible,

- Préserver la notion de famille (ne pas laisser la maladie prendre toute la place),

- L’aidant doit «booster» le patient, l’encourager dans tous les actes de la vie quotidienne.

En conclusion…

Les médicaments, bien dosés, permettent de mener une vie quasi normale.

Il faut apprendre à vivre avec sa maladie, à la connaître et à l’apprivoiser.

La maladie se traite mais ne se guérit pas.

La maladie de Parkinson

Au second rang des pathologies neurodégénératives après la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson touche environ 250 000 personnes en France.

Elle résulte d’une dégénérescence sélective d’une structure située à la base du cerveau, appelée substance noire, dont les neurones ont comme neurotransmetteur la dopamine.

Même si ses causes restent à l’heure actuelle à préciser, il existe de très sérieuses pistes à la fois génétiques et toxiques environnementales.

Elle se traduit, au stade précoce, par la classique triade symptomatique associant tremblement de repos, hypertonie et akinésie (lenteur et réduction d’amplitude des mouvements).

Les signes axiaux (troubles de la marche, de la posture et de la stabilité posturale, dysarthrie et troubles de la déglutition) et l’altération des fonctions supérieures sont généralement plus tardifs et sont en grande partie la conséquence d’une diffusion des lésions cérébrales aux systèmes non dopaminergiques.

La lévodopa, découverte dans les années 1960, une fois transformée par le cerveau en dopamine, est le meilleur des traitements substitutifs de la maladie mais induit à long terme des dyskinésies (excès de mouvements) et des fluctuations motrices invalidantes.

Ces limites ont conduit depuis vingt ans à développer des techniques de stimulation continue chimique et électrique qui ont transformé le pronostic de la maladie.